遺産分割協議書とは、相続人が合意した相続財産の分け方を証明するために作成する書類です。

ここでは、遺産分割協議書の作成方法について、その日付・押印する印鑑の種類・財産の記載方法等、ひな形と一緒に詳しく解説します。

なお、遺産分割を行うまでに必要な事務や相続全体の流れについては、>「遺産分割とは?手続きの流れや相続トラブルとなった場合の対処法を高知の行政書士が解説。」で解説していますので、ご覧ください。

【このページの要点】

- 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がある。

- 遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する。

- 添付する印鑑証明書の作成期限の決まりはない。

- 遺産分割協議書に載せていない財産が後日判明した場合に備えることもできる。

当事務所では、相続登記、預金相続といった相続手続きを丸ごと代行するサービスをご用意しております。遺産分割や相続登記といった遺産相続手続きでお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人が被相続人の相続財産をどのように分けるかを話し合い、その合意した内容を後日証明できるように作成した書類のことをいいます。

法律上は、相続人全員で合意が出来さえすれば、遺産分割協議書を作成しなくても、遺産分割の効果は生じますが、後日、合意したしていないというようなトラブルを未然に防ぐためにも作成しておくことをお勧めします。

また、相続登記や預貯金の解約・承継、自動車の名義変更を行う際には、遺産分割協議の成立を証明するために遺産分割協議書が必要になるため、これらの手続きが必要である場合は必須の書類ということになります。

この項では、主に、遺産分割協議書をどうやって作成すれば良いのかという点について解説し、次項で財産の記載方法を紹介したいと思います。

遺産分割は相続人全員で協議する

被相続人の財産をどのように分けるかは、相続人全員で協議しなければなりません。

ここで相続人全員とは、相続放棄・廃除・相続欠格によって相続権が認められない者を除き、未成年・認知症・行方不明の者を含みます。

| 協議に含む必要がない者 | 協議に含むべき者 |

|---|---|

| 相続放棄※1をした者 | 未成年の相続人 |

| 相続廃除※2された者 | 認知症の相続人 |

| 相続欠格※3にあたる者 | 行方不明の相続人 |

※1相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産に多額の負債がある場合など、被相続人の財産を相続することによって相続人が経済的負担を背負うこととなるときに、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべての相続財産を相続しないという選択ができる制度です。

相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることによって行えます。

なお、遺産分割協議のメンバーという視点から言うと、相続放棄は各相続人が個別に判断して行うことができることから、相続人のうち相続放棄をする者としない者がいるという場合も想定でき、この場合は、相続放棄をしていない相続人の全員で遺産分割協議をすることとなります。

※2相続廃除とは

相続廃除とは、被相続人に対し、生前に虐待などをした相続人の相続権をはく奪する制度です。生前に被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって行います。

廃除が認められるための要件には、被相続人への①虐待や②重大な侮辱、相続人に著しい非行があったことです。

なお、廃除の対象としては、遺留分が認められる相続人に限られます。これは、遺留分の認められない兄弟姉妹は、廃除制度を利用せずとも、遺言で相続分無しとすれば足りるためです。

例えば、遺留分の認められる子に相続させたくないと被相続人が考えた場合、遺言で「相続分なし。」としても、子は他の相続人等に遺留分侵害額請求権を行使して相続財産を相続するということができるため、廃除の対象としておく必要がありますが、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求権が認められないため、廃除の対象とせずとも、相続させないという被相続人の意思を遺言で実現できるからです。

※3相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条に規定される欠格事由に該当すると、相続人は相続権を失うとされる制度です。以下のとおり、犯罪行為を犯した場合など、5つの相続欠格事由が規定されていますが、実際に実務上問題となるのは「5」の場合が多いでしょう。

- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

未成年・認知症・行方不明の相続人がいる場合

相続人に未成年者、認知症の者、行方不明者がいる場合も、これらの者を含んで相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

しかし、これらの者は、法律上、単独で有効に遺産分割に関する意思表示を行うことができないとされているため、代理人を選任する必要が出てきます。

未成年者については、親権者に代理権が認められ、通常は特に第三者を代理人として選任する必要はないのですが、遺産分割の場合は、親権者も未成年者と同様に相続人である場合が多く、この場合には未成年者とその親権者の利益が相反すると評価されるため、未成年者のために特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

その他、認知症の相続人については、家庭裁判所に対し後見開始等の審判を申立て、代理人として後見人を選任してもらう必要があるほか、行方不明の相続人については、同じく家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

遺産分割協議の期限

遺産分割はいつまでに行う必要があるのか。実は、いつ行ってもかまいません。

100年前に亡くなった被相続人の財産例えば家屋敷なども、遺産分割をしない状態でも、相続人の共有財産としてしっかりと相続はされています。

遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議は、この共有状態を解消する方法を協議するという性質から、共有物の分割協議であるともいえます。ただ、通常の共有物分割と異なるのは、分割の効果が相続開始時に遡るという点です。

よって、100年前の相続の遺産分割を今行うことも可能です。

ただし、相続に関する複数の法改正が近年行われ、相続開始後原則3年以内に相続登記を行う必要があるほか、寄与分や特別受益の主張は10以上前の相続については遺産分割協議で主張できないなどの制約が設けられたため、相続開始後速やかに遺産分割協議に取り掛かることをお勧めします。

寄与分や特別受益の遺産分割における内容については、>「遺産分割とは?手続きの流れや相続トラブルとなった場合の対処法を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。

遺産分割協議書に使う用紙の指定は無い

遺産分割協議書についての用紙の指定などはありません。

実務上は、A4白色用紙を使用することをお勧めします。

パソコンでの作成でかまわない

自筆証書遺言のように内容をすべて手書きすることなどのような制限はありませんので、協議書をパソコンで作成することが可能です。

遺産分割協議書への署名・押印について

遺産分割協議書への署名捺印は、法的には必ずしも自書・実印押印でなくても、例えば、署名のみ、記名・認印押印であっても、これだけをもって無効となることはありません。

しかし、相続登記や預貯金の承継に自書・実印押印が求められますので、遺産分割協議書には相続人全員が自書、実印での押印を行いましょう。

住所の記載について

本来は、署名する日の住民登録上の住所を記載すべきという説明を専門家はすべきですが、実際上は、遺産分割協議書には、押印する実印の印鑑証明書を添付して使用することが大半です。

この印鑑証明書には住民登録上の住所が記載されていますので、「遺産分割協議書には、印鑑証明書に記載された住所と同じように、住所を記載してください。」ということになります。

印鑑証明書の作成期限

遺産分割協議書を提出して行う各種の相続手続きには、押印した実印の印鑑証明書の添付が求められます。

特に公的証明書の作成期限を厳密に要求する法務局での相続登記の際に、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書の作成期限が要求されていないことから、いつ取得した印鑑証明書でも大丈夫というようにいわれたりもします。

ただし、金融機関などは個別に、手続き以前6か月以内に発行された印鑑証明書を要求したりということもあるため、なるべく新しい印鑑証明書を準備することをお勧めします。

複数ページにわたる場合は契印する

遺産分割協議書には、遺産分割協議が成立した証に署名・実印の捺印を行いますが、財産などが多い場合には協議書が複数枚にわたることがあります。

このような場合は、ホッチキス止めをしたうえで、各ページにまたがるように「契印」(一般的にはこれも含めて「割り印」ということが多いでしょうか。)をします。

作成日付をいれる

上でも述べたとおり、遺産分割は口頭で成立するものですから、お葬式の日に相続人がこう分けようと合意をすればこの日に遺産分割協議は成立しています。しかし、こういった場合、お葬式の日などというように協議の成立日を厳密には特定できないこともあります。

こうなると遺産分割協議書に記載する日付はいつが良いのかという心配も出てきそうですが、遺産分割協議書が合意の成立を証明するための文書であり、もっと言うと、「以前合意したことを証明するために本日作成しこれに署名します。」という意味合いで作成するものです。

よって、基本的には、遺産分割協議書の作成日を記載することとなります。

協議に加わった相続人の人数分作成する

遺産分割協議書を何部作成するかということについても、特に決まりはありません。

ただ、各相続人が手元で後日も確認できるよう、また、各人が個別に遺産相続手続が行えるよう、合意した全員分作成し、1部ずつ渡すことをお勧めします。

遺産分割協議書への財産の記載方法

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書

被相続人 甲野 太郎(昭和〇年〇月〇日生まれ)

死亡日 令和7年2月1日

本籍地 高知市○○町○丁目○○番地

最後の住所地 高知市○○町○丁目○○番地

令和7年2月1日、高知市○○町○丁目○○番地 甲野太郎 の死亡によって開始した相続の共同相続人である甲野 花子、甲野 一郎、甲野 二郎は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議が成立した。

相続財産のうち、下記の不動産は、甲野一郎(持分2分の1)及び甲野二郎(持分2分の1)が相続する。

すべての相続人は、ここに記載された被相続人にかかる財産又は負債があった場合は、相続人甲野花子が相続し取得することに異議はないものとする。

この協議の成立を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。

令和7年6月1日

高知市○○町○丁目○○番地 甲野花子 実印

高知市△△町△丁目△△番地 甲野一郎 実印

高知市□□町□丁目□□番地 甲野二郎 実印

記

不動産

所在 高知市○○町○丁目

地番 ○○番

地目 宅地

地積 123平方メートル

不動産の記載方法

不動産の記載は、登記簿に記載されたとおり記載します。建物の場合、所在地、家屋番号、建物の構造、面積を記載します。

預貯金の記載方法

預貯金にてういては、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を記載し特定します。

株式の記載方法

株式については、証券会社名、発行会社名、株式数を記載します。

後日財産が判明した場合の扱いも記載する

上記の文例のように、「すべての相続人は、ここに記載された被相続人にかかる財産又は負債があった場合は、相続人甲野花子が相続し取得することに異議はないものとする。」といった記載をすることによって、後日少額の預金などが見つかった場合にも、再度遺産分割協議を行う必要がないよう準備することができます。

なお、このような文言を設けずに、後日みつかった遺産についてはその都度、その見つかった遺産だけに関する遺産分割を行うとすることもできますので、実際の相続の状況によって選択することをお勧めします。

生命保険の死亡保険金・死亡退職金は記載不要

死亡保険金や死亡退職金は、相続財産ではなく、受取人の固有の財産となりますので、遺産分割協議の対象とはなりません。

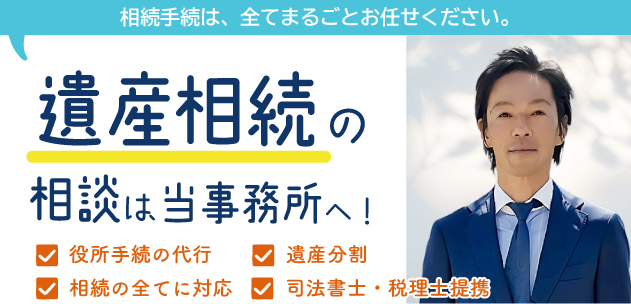

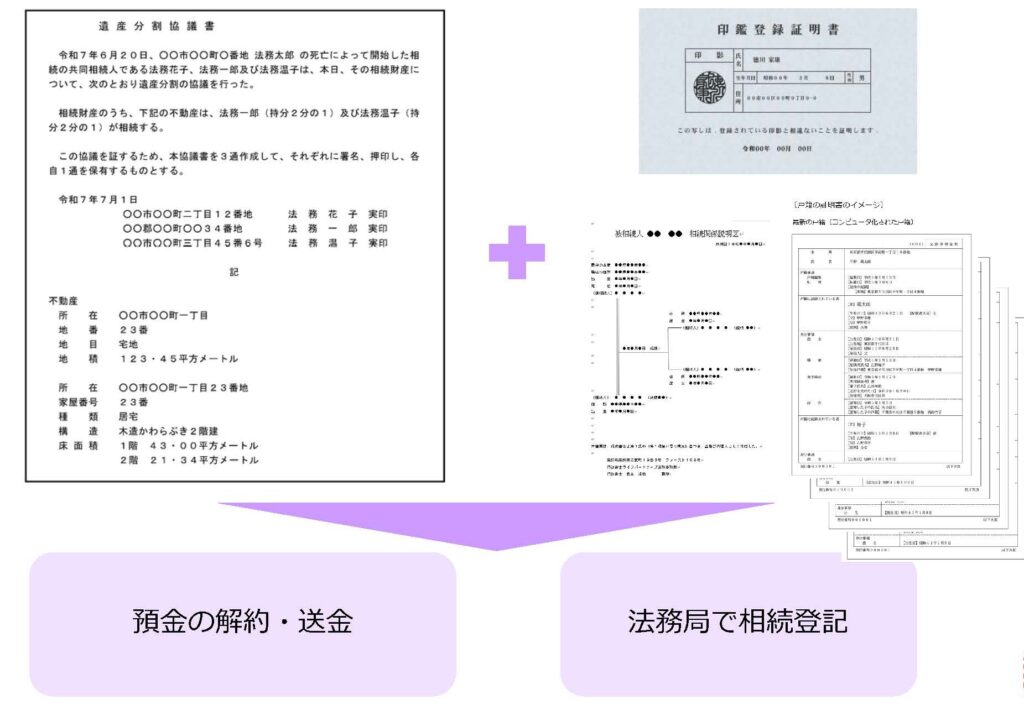

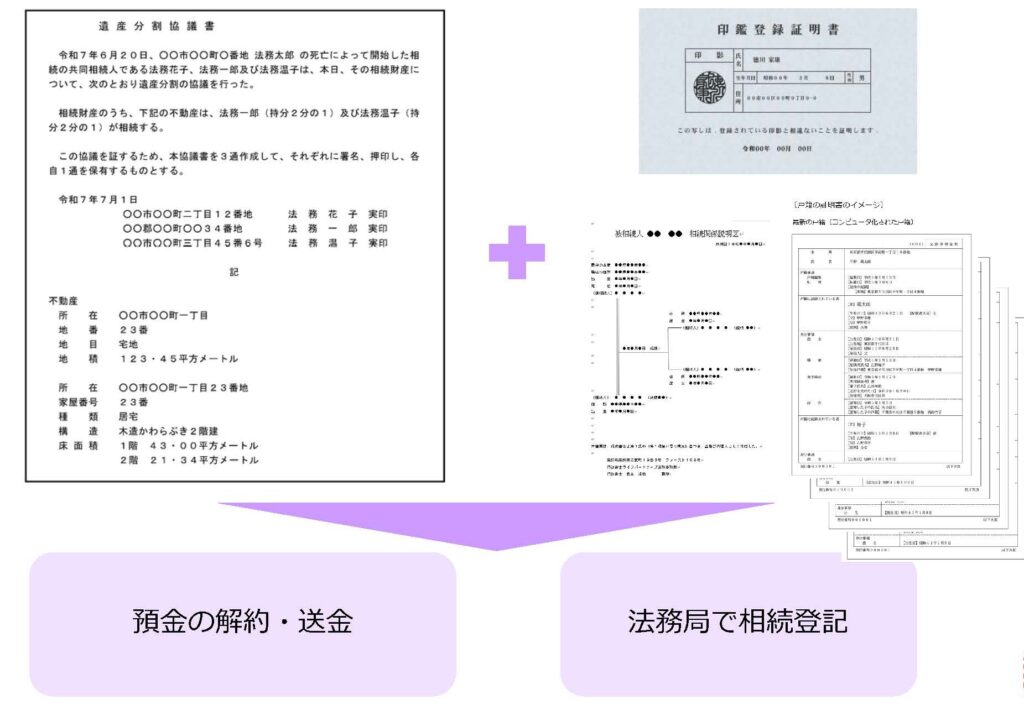

作成した遺産分割協議書の使用方法

遺言ではなく、遺産分割に基づいて相続財産を相続した場合、上記のように作成した遺産分割協議書は、預金の承継や相続登記の際に、印鑑証明書及び相続人全員が確認できる戸籍謄本とともに、添付書類として必要になります。

なお、予め法務局で「法定相続情報証明書」を発行してもらっておくと、各手続先でこれを添付することで相続人全員が確認できる戸籍謄本を添付しなくても済みますので便利です。

遺産分割協議書が必要な相続手続きには、下記のようなものがあります。

- 預貯金の解約・払戻し

- 相続登記の申請

- 相続税の申告

- 株式の名義変更

- 自動車の名義変更

下記は、各手続き先で提出する遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本のイメージです。

まとめ

以上みてきた通り、遺産分割には、相続人調査や財産調査といった前提となる多くの事務があることに加え、遺産分割協議においては相続人全員の合意が必要であるなど、自分で作成することも可能ですが、相続人にとって負担の大きい作業でもあります。

また、遺産分割協議にあたっては、相続人の間に不要なわだかまりが生じないよう、相続分についての法規定をしっかりと把握したうえで、事実を的確に整理して交通整理することが重要となります。

当事務所では、これらの要所をお示ししたうえ、相続人の方々がしっかりと遺産相続の協議を行えるよう、遺産分割に関して法律の規定を基礎とした論理的なサポートを提供いたします。

また、相続登記の申請についても、提携の司法書士事務所にワンストップで委託が可能ですので、手続きや相続人間での協議に疑問や不安があられる場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

≪ 無料相談のご予約は こちら ≫

\

他に依頼に至らなくても相談無料!

どうぞお気軽に

お問い合わせください

/

この記事の執筆者

.png)

.png)

弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所

代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

TAKUYA MORIMOTO

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

1993年3月

高知県立追手前高校 卒業

1993年4月

立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

対応地域

高知県中部:

高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市

高知県西部:

中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町

高知県東部:

芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町

上記地域のほか、全国対応