遺産分割とは、亡くなった方の遺産を相続人でどのように分けるかを決定する手続きです。

被相続人が亡くなったことにより遺族に必要となる事務手続きには、遺産分割以外にも官公署への各種届出や水光熱契約の解約といった死後事務など、多くの事務がありますが、ここでは遺産分割について、その手続きの流れや分割方法、相続人間でトラブルとなってしまった場合の対処方法を解説します。

【このページの要点】

- 被相続人の死亡後の事務全体の流れのなかでの遺産分割の位置づけ。

- 遺産分割の方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割があります。

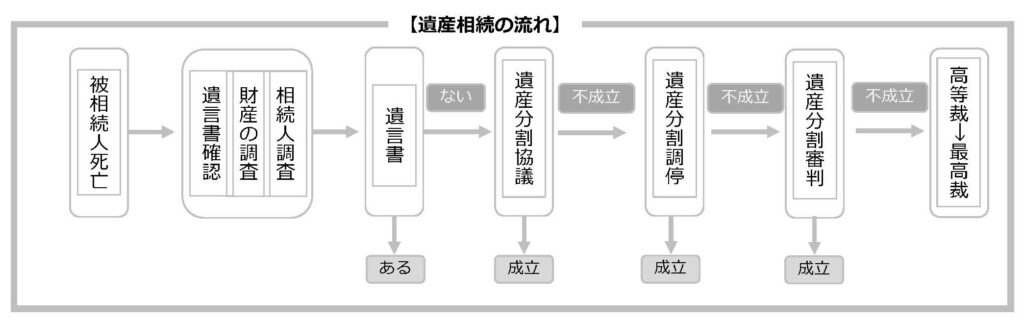

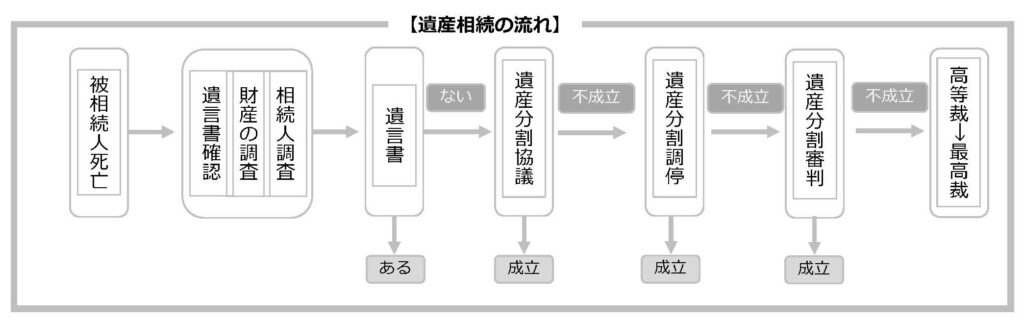

- 遺言がある場合は、原則遺言通り。遺言のない場合は、相続人全員の協議によって遺産を分割します。

- 遺産分割協議が整わない場合、遺産を分割するには家庭裁判所の調停・審判による必要があります。

当事務所では、相続登記、預金相続といった相続手続きを丸ごと代行するサービスをご用意しております。遺産分割や相続登記といった遺産相続手続きでお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

被相続人の死亡後に必要な事務

被相続人が亡くなると、遺族は、遺産分割の他にも下記のように多くの手続きを行わなければなりません。

ご逝去

遺体の引取り・安置、葬儀の手配や、死亡診断書の取得、死亡届の提出、親族・知人への連絡が必要です。

葬儀・納骨

火葬許可書・埋葬許可書を取得のうえ、葬儀や告別式、火葬、埋葬・納骨などの執行が必要です。

役所などへの各種届出(死後事務)

役所などへの届出、水光熱供給契約の解約やクレジットカード・インターネットなど様々な契約の解約手続が必要です。

遺言書の有無の確認もこの時期に必要です。

戸籍収集による相続人の把握・相続財産調査

戸籍調査による法定相続人の把握、不動産の調査と評価、動産の把握と評価、負債の調査などを行ったうえ、財産目録としてこれらをまとめておくことが必要です。

相続の承認・放棄(3か月以内)

故人の相続財産の状況が把握できたら、相続の放棄・承認・限定承認の判断を各相続人がおこなう必要があります。

相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所への申述手続きが必用となります。また、限定承認においては相続人全員での家庭裁判所への申述が必要です。

準確定申告(4か月以内)

故人が所得税の確定申告を行う必要があった場合、死亡した年の分の申告を相続人が代わりに行う必要があります。

遺産分割協議

相続人全員で協議・合意し、遺産分割協議書としてまとめます。遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印することをお勧めします。

預貯金の払戻し・自動車等の名義変更など遺産の承継

金融機関等で預貯金の解約手続きを行い、遺産分割協議の定めに従って配分する必要があります。

不動産の相続登記

令和6年4月1日、相続開始後3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。また、これ以前の相続についても令和9年3月31日までの相続登記が必要となっています。

預金の相続とは異なり、相続登記は遺産分割協議を経なくても、相続人の共有名義とすることが可能ですが、後々のトラブル防止の観点から、しっかりと遺産分割協議を行ってから相続登記に進むことをお勧めします。

相続税の申告(10か月以内)

相続税の対象となる財産が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)を超える場合、相続税の申告と納付が必要となる可能性があります。申告も納税も、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に行うことが必要ですので、余裕をもって取り掛かる必要があります。

遺産分割協議の前提として必要な4つの事務

上で見て頂いたように、遺産分割協議は①相続人調査、②相続財産の調査、③遺言書の有無の調査、④相続の放棄・承認の判断の後に行う必要があります。

これは、遺産分割には、相続放棄をしない相続人全員で、相続財産を分ける協議を行う必要があるからです。

- 相続人調査

遺産分割の協議は、法定相続人※1全員で行う必要があることから、相続人を漏れなく把握するための相続人調査が必ず必要です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、すべての法定相続人を漏れなく把握します。 - 相続財産の調査

遺産分割の対象となる相続財産※2を漏れなく把握する必要があります。不動産や預貯金、有価証券、出資金、株式、貴金属、自動車といったプラスの財産のみでなく、特に相続の放棄・承認の判断をするにあたって、借入金などのマイナスの財産も把握することが重要です。 - 遺言書の有無の調査

遺産分割が必要になるか否かは、被相続人が遺言を残していたかどうかで大きく変わります。遺言があっても、その内容と異なる方法で遺産を分割することは不可能ではありませんが、現実的にその可能性は極端に低いといえます。

遺言書の調査は、被相続人の自宅内を調査すること、そして、公正証書遺言が存在しないか公証役場に照会をかける方法により行います。

また、被相続人が、令和2年7月10日からスタートした法務局の自筆証書保管制度を利用している可能性もあることから、法務局にも照会が必要です。指定者通知という制度を利用していない場合には遺言書保管の事実が誰にも通知されることがないからです。 - 相続の放棄・承認の判断

相続の「放棄」又は「限定承認」は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述することにより行うこととされています。なお、マイナスの相続財産も含めてすべて相続することとなる「承認」については、特別の行為は必要ありません。

プラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産も相続する「限定承認」は相続人全員で行う必要があり、手続きも煩雑であることから、実務上多くは見られませんが、相続してもプラスにはならないものの思い入れのある財産を相続したいなどの場合には検討の余地があるでしょう。相続の放棄は、各相続人が個別に判断して申述します。

よって、大半の場合には、相続財産が全体としてプラスなのかマイナスなのかという点が相続の「放棄」をするか「承認」するかの分水嶺であり、財産調査をしっかりと行うことが重要です。

なお、この「放棄」又は「承認」の各相続人の判断を経てから遺産分割を行うべき理由は、「放棄」をした相続人は法律上相続人ではないとみなされることから、遺産分割の協議を行うメンバーに含まれなくなってしまうからです。遺産分割の協議は、各相続人が「放棄」又は「承認」の判断を行い、相続の「承認」をした相続人全員で行います。

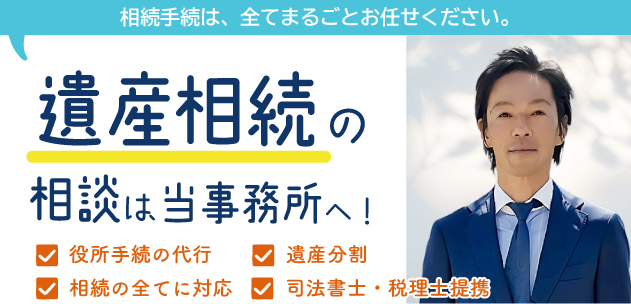

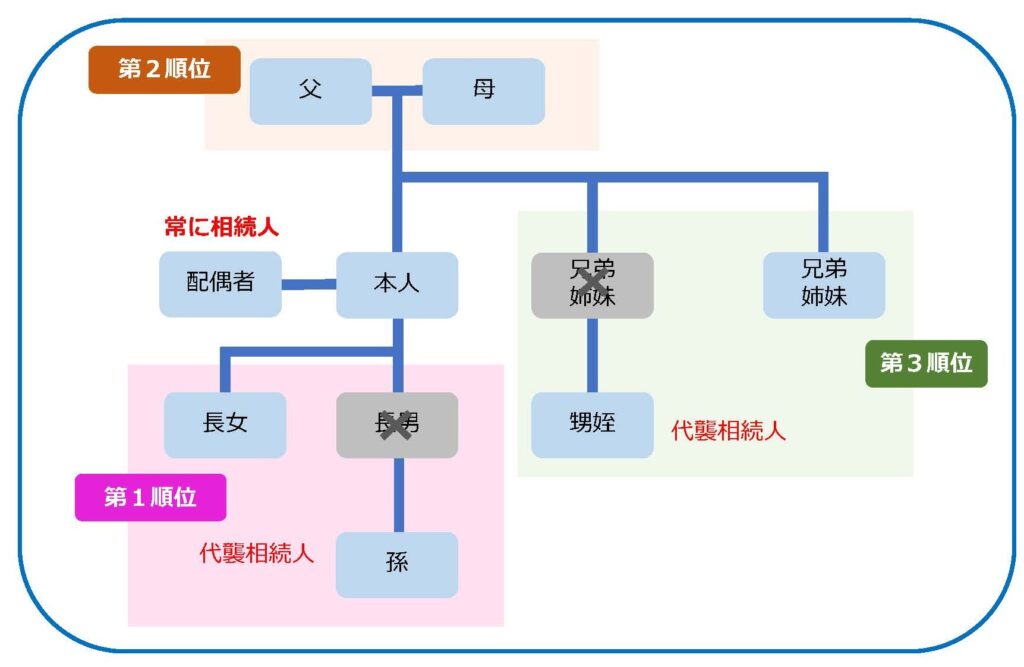

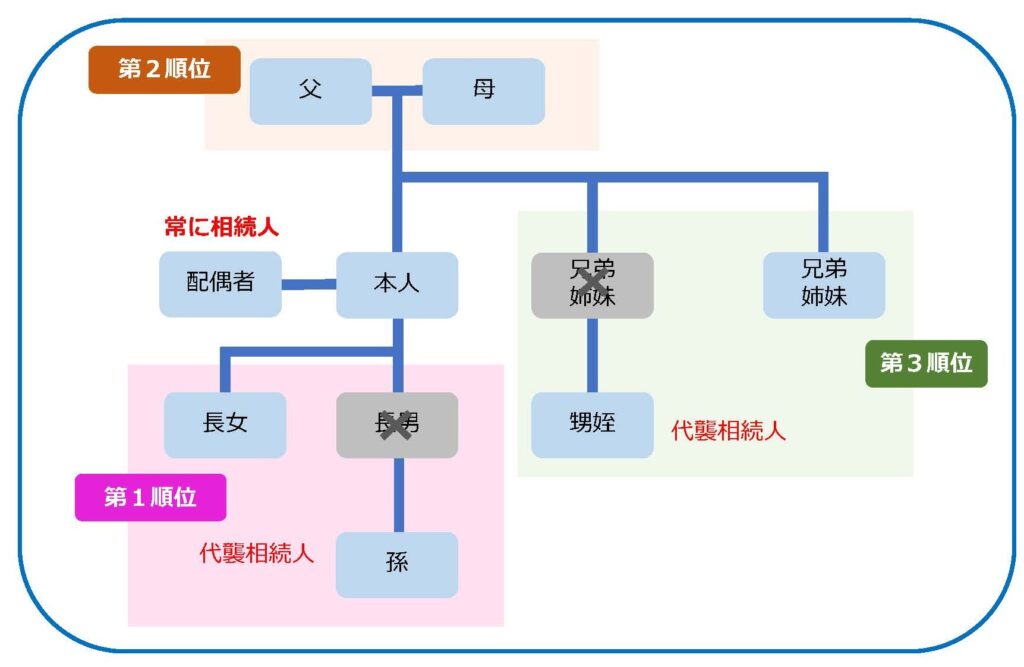

※1 法定相続人は、民法で定められています。まず、相続人を血族相続人と配偶者である相続人に分けたうえで、血族相続人については、子を第1順位、親などの直系尊属を第2順位、兄弟姉妹を第3順位として規定し、血族相続人のうち被相続人の死亡時に生存している最優先順位の者が配偶者とともに相続人になります。

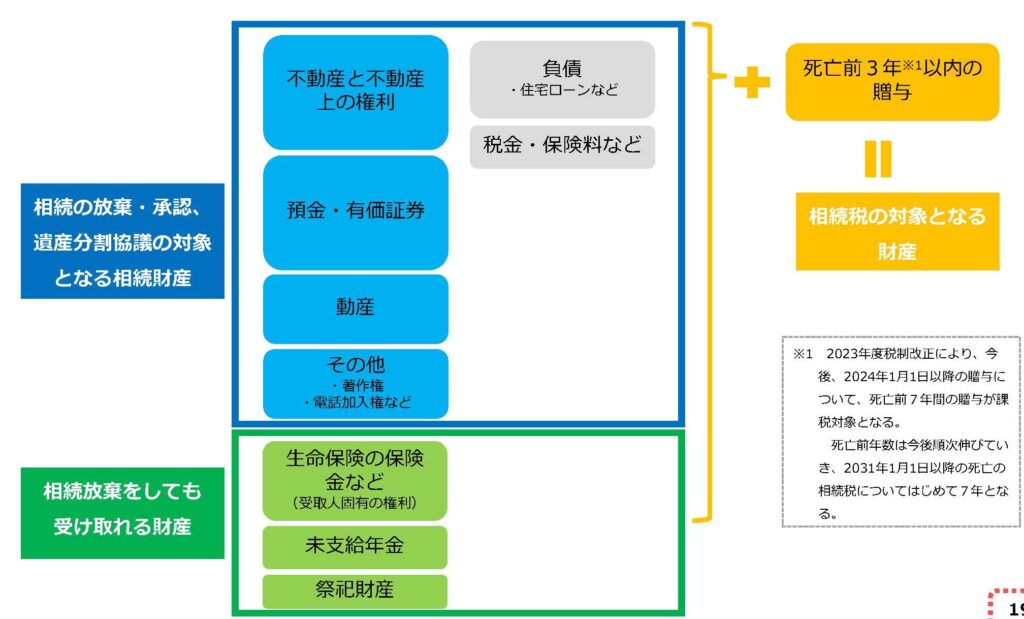

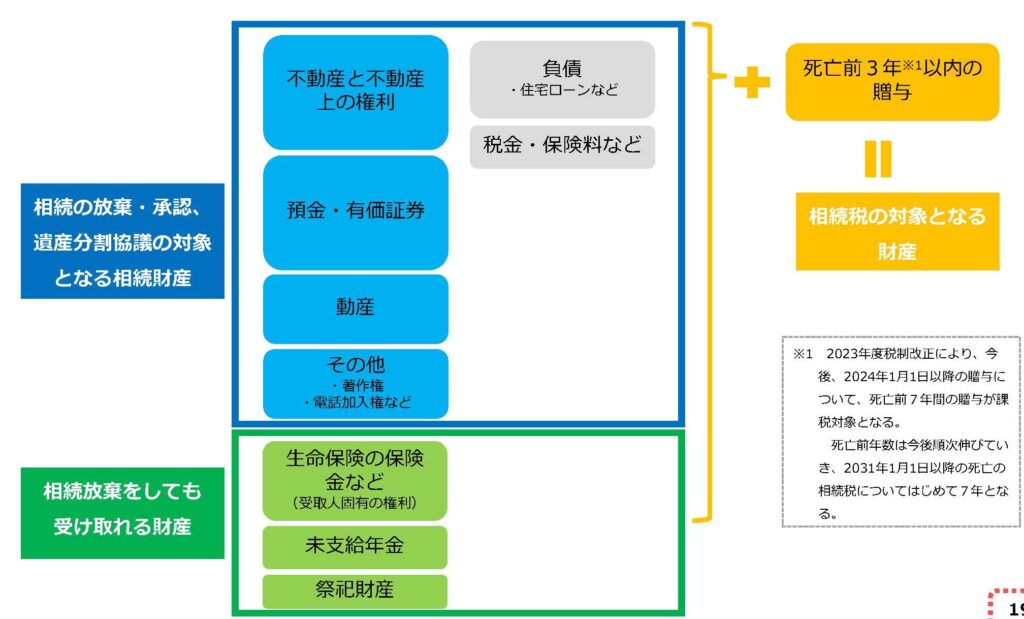

※2 相続財産の範囲については、少々細かな論点が存在します。例えば、分割可能な金銭債権・債務については遺産分割の対象となることなく相続人に相続される相続財産であるため、遺産分割の対象となる財産ではないものの、相続の放棄・承認の対象となる相続財産ではあります。また、死亡保険金は相続財産ではないため、相続の放棄をした相続人も受取人である限り受け取ることができるものの、相続税の算定においてはみなし相続財産として位置づけられます。詳しくは>「相続財産の範囲と相続税の対象財産の範囲の異同を、高知の行政書士が解説。」において解説していますので、ご覧ください。

下に、「法定相続」のイメージと「相続財産の範囲と相続税の対象財産の範囲の異同」イメージをご紹介しておきます。

遺産分割の方法4つ

遺産分割の方法には、以下の4つがあります。

- 現物分割:現金、不動産などの遺産を物理的に分ける方法です。

- 換価分割:相続財産を売却し、その代金を相続人間で分ける方法です。

- 代償分割:遺産を相続した相続人が、代償金を他の相続人に支払う方法です。

- 共有分割:遺産を相続人の共有名義とする方法です。

現物分割

現物分割とは、遺産そのものを分ける遺産分割の方法をいいます。現金は配偶者、土地建物は長男などというように分ける方法もありますし、土地などを複数に「分筆」して各相続人が相続するなどの方法もあります。

分筆とは

土地の分筆とは、1筆の土地を複数に分割して、分割後の土地がそれぞれ1筆の土地とするものです。例えば、高知市本町1000番の土地を3分割して、1000番1、1000番2及び1000番3とするような場合です。

この分筆には、不動産登記簿上の表題登記が必要となってきます。

現物分割は、分筆などの方法によらないのであれば、手続きが簡単であるという点にメリットがあります。土地の評価を行いその代償金を算出し各相続人への支払い行為が必要な代償分割や、遺産を売却する手間の必要な換価分割と比べ、現物分割であれば、現金はそのまま配偶者が相続すれば良いですし、長男は土地建物の名義変更登記を行えば遺産承継が完了します。

換価分割

換価分割は、遺産を売却し、その売却で得た代価を相続人間で分割するため、公平な分割をすることができる反面、売却手続きに手間がかかったり、結果として売れないなどの状況も想定しなければならず、遺産分割の方法として選択するには相続人間で相応の意見調整も必要となる分割方法だと言えます。

代償分割

代償分割とは、例えば、時価5,000万円の土地建物を相続した配偶者が、これを相続しない長男に対して、2,500万円の代償金を支払うなどの遺産分割方法です。

金銭で精算するため、相続人間での公平を実現できる方法といえますが、相続人間で遺産の評価額に意見の相違があるとトラブルに発展する可能性もある遺産分割の方法といえます。

固定資産評価額などを算出根拠とした不動産の価値について相続人間で意見が相違する場合、どこまで厳密に評価するのかという点にも意見調整が必要となります。数十万円を負担して不動産鑑定士に鑑定を依頼する必要が出てきたり、相続人に金銭的負担も生じる可能性もあるのが代償分割です。

共有分割

不動産や動産は分割協議をしなくても法定相続割合で相続人の共有となりますが、他の財産の相続や寄与分、特別受益といった種々の状況から法定相続割合でない持ち分での共有という分割方法も可能です。

共有分割は、言葉としては「共有とする分割」というのがしっくりきます。

相続財産である土地を法定相続割合とは異なる割合で分割する、例えば、配偶者持ち分を1/5、長男持ち分を4/5とするなど分割協議を行う際には他の相続財産との兼ね合いや寄与分、特別受益といった状況から適当だと思えたとしても、共有の状態というのは、財産の管理を不安定にし、その後に共有者の間で対立が生じるリスクを残すことになります。

ですので、相続人全員で遺産分割協議を行うという手間を割くのであれば、相続財産を共有のまま残すという共有分割は基本的にお勧めし難い遺産分割方法であるといえます。

寄与分とは

被相続人の財産を増加させた功績のある相続人に認められ、寄与分が認められると、その相続人の相続分は増えます。

裁判などで問題となる場合は、「特別の寄与」があったか否か、というように厳密に認定されます。

特別受益とは

被相続人の生前、相続人が被相続人から、結婚などの際に援助を受けていた場合など、これが特別受益と認定されると相続人の相続分は減ります。

当事務所では、相続手続すべてを代行するサービス「相続手続まるごとサポート」をご用意し、遺族の皆様の遺産相続手続をお手伝いさせていただいております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約は こちら

遺産分割の流れ

被相続人死亡後の大きな流れについては上で見て頂きましたが、ここでは、遺産分割自体の流れをご紹介します。

遺言書がある場合と無い場合

遺言書があるか否かによって、遺産分割が必要かどうかが大きく変わってきます。

遺言書がある場合

まず、遺言書がある場合、その内容や様式が法律上無効とされることがない限り、遺言の内容通りの遺産相続が行われます。

理論上は、遺言の内容と異なる遺産分割も相続人全員で合意すればすることが可能です。しかし、遺言で多くの財産を相続することとなった相続人の同意が必要であることから、このような遺産分割が行われることは稀であるといえます。

なお、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分※3を侵害された相続人は贈与や遺贈を受けた他の相続人等に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅するほか、相続開始から10年が経過した場合には除斥期間により消滅します。

※3 遺留分とは

兄弟姉妹以外の法定相続人に認められ、最低限確保されるべき相続分といえます。法定相続分の1/2が原則として認められ、直系尊属のみが相続人の場合のみ1/3となります。詳しくは、>「相続における遺留分とは。遺留分侵害額請求権等、遺留分制度を高知の行政書士が解説。」をご覧ください。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、又は、遺言書が無効である場合、遺産を法定相続割合での共有状態で相続するのでなければ、相続人全員で遺産分割の協議にはいることとなります。

遺産分割協議書の作成方法

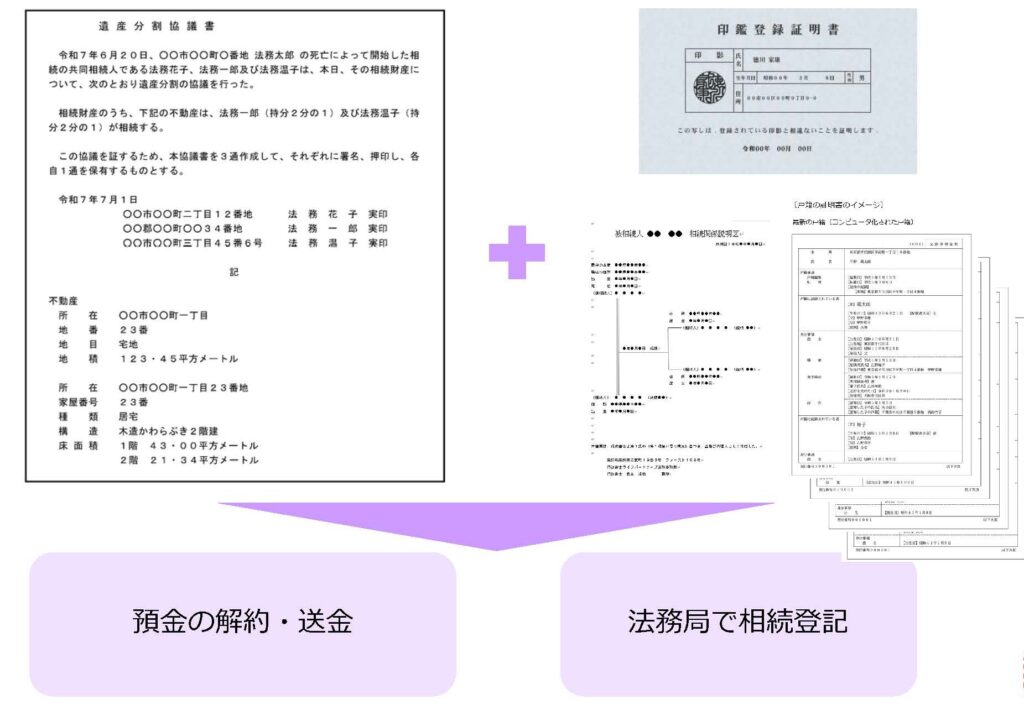

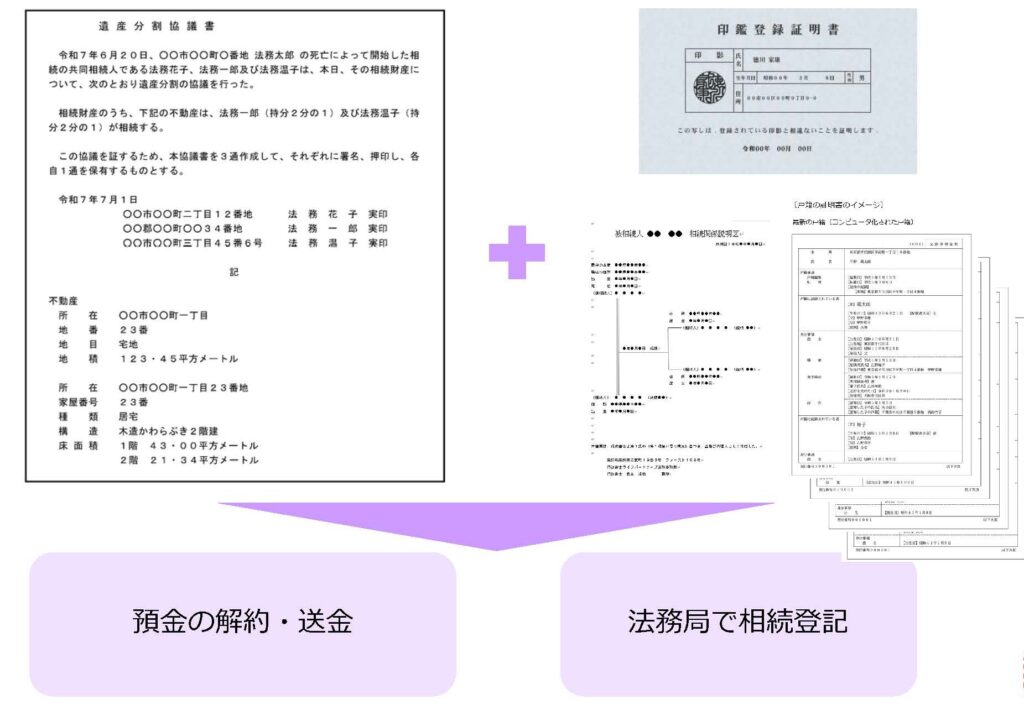

遺言書がない場合は、戸籍調査で把握した法定相続人全員で、遺産の分割方法を協議します。協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめ、協議した相続人全員が署名し、捺印をします。

この署名捺印は、法的には必ずしも自書・実印押印でなくても、例えば、署名のみ、記名・認印押印であってもよいのですが、相続登記や預貯金の承継に自書・実印押印が求められますので、遺産分割協議書には相続人全員が自書、実印での押印を行いましょう。

このように作成した遺産分割協議書は、預金の承継や相続登記の際に、印鑑証明書及び相続人全員が確認できる戸籍謄本とともに、添付書類として必要になります。

相続人が認知症・未成年者・行方不明の場合

遺産分割を行う際に、相続人が認知症、未成年者、行方不明である場合、それぞれ相続人の意思表示を代理する者の選任が必要となります。

- 認知症の相続人がいる場合

認知症の相続人は遺産分割を行うことができないため、家庭裁判所に後見開始の審判の申し出を行い、後見人を付けることが必要となります。 - 未成年の相続人がいる場合

未成年者が遺産分割を行う場合、法定代理人である親権者が代理することが可能ですが、多くの場合、この親権者も相続人のうちの一人であり、遺産分割では未成年者と親権者の利益が対立することとなります。このような場合、利益相反行為とならないよう、未成年者についての特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 - 相続人のなかに行方不明者がいる場合

行方不明者に代わって遺産分割が行える不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に行う必要があります。

遺産分割協議書がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てましょう。

【申立人】

相続人のうちの1人もしくは何人かで申し立てることができます。この場合、申立てを行った相続人以外の他の相続人全員を相手方として申し立てます。

【申立先】

申し立てる調停の相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。

【申立てに必要な書類】

遺産分割調停の申立てには、一般的に下記の書類が必要となります。

- 申立書1通及びその写しを相手方の人数分

- 事情説明書(遺産分割)

- 進行に関する照会回答書(遺産分割)

- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

- 相続人全員の住民票又は戸籍附票

- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

遺産分割調停も整わない場合

遺産分割調停も整わなかった場合、家庭裁判所で遺産審判を受けることとなります。

遺産分割調停が不成立となった場合には審判手続きに自動的に移行するため、相続人は改めて申立てを行う必要はありません。

遺産分割の審判には強制力があることから、審判が行われると、大半の場合その内容で遺産分割が決することとなります。

なお、手続き上は、更に高等裁判所、最高裁判所への抗告が可能とされていますが、審判に重大な誤りがあったというような場合でない限り、多くの遺産分割は一度の審判でその内容が確定します。

まとめ

以上みてきた通り、遺産分割には、相続人調査や財産調査といった前提となる多くの事務があることに加え、遺産分割協議においては相続人全員の合意が必要であるなど、相続人にとって負担の大きい作業でもあります。

また、遺産分割協議にあたっては、相続人の間に不要なわだかまりが生じないよう、相続分についての法規定をしっかりと把握したうえで、事実を的確に整理して交通整理することが重要となります。

当事務所では、これらの要所をお示ししたうえ、相続人の方々がしっかりと遺産相続の協議を行えるよう、遺産分割に関して法律の規定を基礎とした論理的なサポートを提供いたします。

また、相続登記の申請についても、提携の司法書士事務所にワンストップで委託が可能ですので、手続きや相続人間での協議に疑問や不安があられる場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

≪ 無料相談のご予約は こちら ≫

\

他に依頼に至らなくても相談無料!

どうぞお気軽に

お問い合わせください

/

この記事の執筆者

.png)

.png)

弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所

代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

TAKUYA MORIMOTO

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

1993年3月

高知県立追手前高校 卒業

1993年4月

立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

対応地域

高知県中部:

高知市・土佐市・いの町・日高村・須崎市・佐川町・越知町・仁淀川町・土佐町・大川村・本山町・大豊町・香美市・香南市・南国市

高知県西部:

中土佐町・津野町・梼原町・四万十町・黒潮町・四万十市・宿毛市・三原村・土佐清水市・大月町

高知県東部:

芸西村・安芸市・安田町・馬路村・田野町・奈半利町・北川村・室戸市・東洋町

上記地域のほか、全国対応