頼れるご親族が近くにいない「おひとりの高齢の方」に、現在からご逝去後までの安心を提供する終身サポートサービスです。

解決できる悩み

- 頼れる家族が近くにいないため、これからの生活が不安。

- 施設に入るときに、身元引受人になってくれる人がいない。

- 認知症になった場合に、生活できるか不安。

- 相続人がいないので、自分の葬儀がどうなるか不安。

- 01 見守りサポート

- 急な入院など緊急対応、買い物・通院への付添い、身元引受人就任、入院中・施設入所中の支払代行や自宅管理など、現在の暮らしを全面的にサポートします。

- 02 任意後見サポート

- 万が一、認知症になってしまった場合も、安心です。

任意後見人として、依頼者様の生活全般をサポートします。

- 03 死後事務サポート

- 葬儀や納骨、各種届出やペットの引渡しに至るまで、ご家族に代わって、必要な事務をすべて代行します。

.png)

.png)

- 04 遺産相続サポート

- 大切な財産を、ワンストップで、相続人等に引き継ぎます。

- 01 すべての契約を公正証書で

- 法的適正性を担保する観点から、4つのサポートに関する契約はすべて公正証書によって締結します。

- 02 切れ目のない終活サポート

- 4つのサポートによって、依頼者様を切れ目なくサポートします。

- 03 士業者による

ワンストップサービス - 行政書士が専属担当することにより、依頼者様の状況を常に把握し、ワンストップで事務を遂行します。

- 04 公的機関の関与

- 認知症となった場合の任意後見は、家庭裁判所の選任する後見監督人(弁護士等)による監督のもと実施します。

- 05 適正な会計

- 報酬は、明瞭な料金規定によって算定します。

また、多額の金銭をお預かりしたり、死後事務に関する報酬の先払いをお願いしたりすることもありません。

弊所は本サービスを提供するにあたり、令和6年6月内閣府より示された「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守いたします。

【 標 準 料 金 表 】

サポート

料金

見守りサポート

4,500円/時間

任意後見サポート

22,000円/月

死後事務サポート

250,000円

遺産相続サポート

121,000円

弊所は、寄付を前提に契約を締結したり、預託金をお願いすることは、一切ございません。

※ 料金は税込みです。

※見守りサポートの緊急時対応は、9:00~18:00の間9,000円/時間、18:00~9:00の間13,500円/時間となります。

※相続人が2~4人の場合、定額の標準料金が死後事務サポートでは277,000円、遺産相続サポートでは202,000円となります。

※「死後事務サポート」、「遺産相続サポート」については、資産額の0.375%が、標準料金を上回る場合、資産額の0.375%が料金(報酬)となります。

※資産額の算定にあたっては、不動産は固定資産税評価額により算出し、負債や遺贈などのマイナスの財産を控除せずに算出します。

※永代供養料等の費用は、上記料金には含まれません。また、各サービスの提供のために要する証明書発行手数料等、当事務所からの郵送料、交通費などの費用は、当事務所の報酬とは別に依頼者のご負担となります。

【見守りサポート】

見守りサポートの料金は、ご依頼がなければ発生しません。

月に1回の定期訪問なども自由に設定が可能です。

料金の算定には移動や待機に要した時間も含みます。

【任意後見サポート】

認知症にならなければ、サポートは発生せず、料金もかかりません。

料金は、資産額によって変動します。

①資産額1000万円未満 22,000円/月

②資産額1000万円以上3000万円未満 33,000円/月

③資産額3000万円以上5000万円未満 44,000円/月

④資産額5000万円以上1億円未満 55,000円/月

⑤資産額1億円以上 66,000円/月

※著しく困難な事務を処理した場合、上記月額料金とは別に、加算料金をいただきます。

【死後事務・遺産相続サポート】

死後事務については、直葬・永代供養、標準的な行政、金融機関等での処理の場合の標準料金を掲示しています。

通夜、告別式などをご希望の際には、別途対応可能です。

以下、標準的なサポート内容です。

【死後事務・遺産相続の標準ケースの事務内容】

| 標準の事務 | 追加費用 |

| ①親族、知人等へのご逝去の連絡 | |

| ②死亡届の提出 | |

| ③火葬、納骨の実施 | |

| ④年金の資格喪失届など官公庁への手続 | |

| ⑤水光熱・インターネット等の解約手続 | |

| ⑥相続人調査 (相続人4人まで・戸籍謄本取得10通まで) | ※相続人5人目から:相続人1人につき18,000円 ※戸籍謄本11通目から:戸籍1通につき2,250円 |

| ⑦不動産調査・査定 (2市町村まで、不動産10件まで) | ※不動産調査3市町村目から:1市町村につき4,500円 ※不動産登記事項証明11筆目から:1筆につき2,250円 |

| ⑧預金調査・残高証明取得 (2金融機関支店まで) | ※3支店目から:1支店につき9,000円 |

| ⑨財産目録作成 | |

| ⑩遺産分割協議支援(遺産分割協議書案作成含む) | |

| ⑪遺産の相続人への引継ぎ |

【4つのサポートを公正証書で契約するため、別途、契約時に以下の費用が必要です。】

| 公証役場費用 |

| ①公正証書遺言書原本作成 ②委任契約及び任意後見契約・死後事務委任契約公正証書原本作成 | ①②に約10万円 >日本公証人連合会HP(手数料) |

| 弊所報酬 |

| ①遺言書起案作成 ②委任契約及び任意後見契約並びに死後事務委任契約書作成 | ①45,000円 ②66,000円 |

→公正証書遺言に関する公証役場の手数料はこちら(日本公証人連合会HP)

→任意後見等に関する公証役場の手数料はこちら(日本公証人連合会HP)

≪ よくあるご質問 ≫

-

公正証書で契約するのは、なぜですか?

-

契約内容が適正であることを、法的知見の非常に高い国家公務員である公証人に確認してもらうことができ、依頼者様が安心してご契約いただけると弊所は考えるからです。

-

あらかじめお金を預けておく必要がありますか?

-

預託金など、多額の金銭をお預かりすることはありません。

見守りサポートについて

-

元気なうちは何もお願いすることがないですが、料金はかかりますか?

-

ご依頼がなければ、料金はかかりません。

見守りサポートでは、ご希望のサービスを数多く定めることができますが、実際に必要になったときだけサービス依頼をいただくことが可能です。

定期訪問などのサービスは、必要になったときにご連絡いただければ、「今月以降、月1回訪問」などのようにご利用いただけます。

-

急な入院のときは、どのようなサポートを受けられますか?

-

ご自宅に置いてきた必要品のお届けもいたしますし、ご入院中のペットに関する対応や、ご自宅の通風・通水なども対応できます。

また、退院の際の入院費用の精算手続も代行いたします。

-

入院の際の身元引受人になってもらえますか?

-

入院等の際に求められる「身元引受人」であったり、「身元保証人」という名称は法的に確定した定義があるわけではありませんが、その役割としては主に、①緊急連絡先や身柄の引取り、②費用支払いの保証が求められます。

このうち、費用支払いの保証については、任意後見人(を引き受けている)という立場では依頼者様との利益相反防止の観点から「身元保証人」を引き受けすることができませんので、どうしても必要となる場合には保証会社等をご紹介させていただきます。

なお、緊急連絡を受けること、退院の際に責任をもって送迎の手配等をすること、退院時の医療費精算を行うことなど、「身元引受人」としての役割を果たすことは可能です。

任意後見サポートについて

-

認知症になったときは、どのようなサポートが受けられますか?

-

公正証書により結んだ任意後見契約に基づき、依頼者様の財産管理や各種手続に至るまで、弊所が代理して行うことができます。また、管理行為に限らず、依頼者様の健康状態や生活環境などを良好に保つための対応、いわゆる身上看護の義務も果たします。

-

全面的なサポートは、認知症にならないと受けられませんか?

-

大丈夫です。認知症になる以前でも、見守りサポート契約のなかで、必要な支援内容を定めておき、必要となった時点でご依頼いただければ全面的にサポートいたします。

-

任意後見契約とはどのようなものですか?

-

認知症などになった場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、支援をしてくれる任意後見人とその支援内容をあらかじめ定めておく契約です。

認知症になった後に、家庭裁判所によって後見人が選任される成年被後見人制度とは、後見人をご本人の意思で選ぶことができる点が違います。

死後事務サポートについて

-

死後事務とは何ですか?

-

死後事務とは、依頼者様のご逝去後に必要となる死亡届、葬儀、納骨、官公署への諸手続、賃貸住宅の引払い、自宅の遺品整理など、遺産の承継を目的とする遺産相続手続以外の事務をいいます。

これらの事務は、同居のご家族やご親族が行うことが多いかと思いますが、頼れるご親族がいない、ご親族に負担をかけたくないなどの場合には、契約により第三者に委託することもできます。

「死後事務サポート」は、これら多くの事務を委託することを内容とする契約を依頼者様と弊所との間で結び、依頼者様から事前にお伺いしたご意向に沿って弊所が事務を遂行するものです。

-

代金はどのように支払うのですか?

-

官公署への各種届出などの死後事務がすべて完了した後、依頼者様の遺産からお支払いいただきます。

このとき実際に支払い行為をされるのは、相続人若しくは遺言執行者となります。

-

死後事務のチェックはどのように行うのですか?

-

死後事務の完了後、速やかに、相続人及び遺言執行者に対して完了報告書・収支明細書を添付のうえ、報告いたします。

また、相続人がいらっしゃらない場合などは、知人・友人などを監督者として定め、監督者に報告することも可能です。

-

葬儀の内容についても相談できますか?

-

もちろんです。契約内容を定める際に、ご意向を伺い、関係事業者等打合せのうえ対応させていただきます。

-

ペットの引取先を探してもらえますか?

-

もちろんです。あらかじめご意向を伺い、ご親族、ご友人、預かり業者による終身引受など検討・確認させていただきます。

遺産相続について

-

遺産相続と死後事務の違いは何ですか?

-

端的には、遺産相続は主に財産を相続人に承継させる事務をいい、財産承継以外の官公署への届出などが死後事務です。

厳密には、遺言があり、遺言執行者が就任している場合の遺言執行者が執り行うべき事務を遺言執行事務、これ以外が死後事務となります。相続分の指定、遺産分割方法の指定、一定期間の遺産分割禁止など遺言で定めることができる事項は法定されており、これら法定事項について遺言で定められた場合には遺言執行事務に分類されます。

-

なぜ、遺言執行者が必要なのですか?

-

遺言執行者を必ず定めなければならないという法の規定はありません。

しかし、遺産相続サポートを弊所に依頼され、遺言執行者として弊所を指定いただかなかった場合、例えば銀行口座の解約の場合に相続人全員の実印が必要となったりという不要な手間が発生してしまいます。

遺産相続をスムーズに進めるために必要な措置としてご理解ください。

-

なぜ、遺言書の作成が必要なのですか?

-

遺言をしなくても、相続人への遺産の承継は可能です。

スムーズな遺産相続のため、サポートご利用時には公正証書での遺言書作成と遺言執行者の指定をお願いしております。

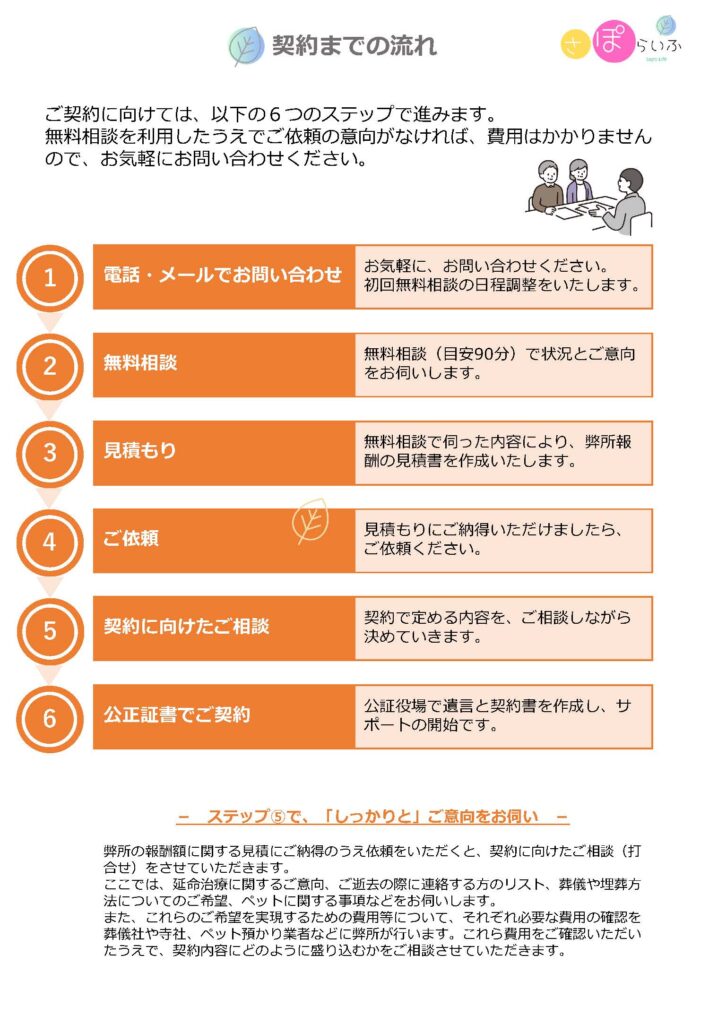

資料請求は

お電話で

サービスの詳細と料金をご案内する資料を、無料で差し上げています。

お電話で、「資料請求」とお伝えください。

無料相談のご予約は、こちら

この記事の執筆者

.png)

.png)

弊所は、高知県高知市中心部にて相続、遺言、後見といった家族法関係の専門事務所として、主に個人のお客様からのご相談に対応させていただいております。

高齢化の進む日本社会において、特にその進行が顕著な本県にあっては、弊所の提供サービスは社会インフラとしての価値をも有するものとの自負のもと、すべての人が避けて通ることのできない死の前後において、人の尊厳を守り、そのバトンを後世に繋いでいただくための支援に力を尽くしていきたいと考えております。

弊所の「ライフパートナー」という名称には、報酬の対価としての単なるサービスの供給や恩恵的なサービス提供ではなく、敬意をもってサポートを提供することによって、私たちを人生のパートナーとして感じていただければという一方的な願望を込めております。

行政書士ライフパートナーズ法務事務所

代表行政書士 宅地建物取引士 森本 拓也

TAKUYA MORIMOTO

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号

Profile

1993年3月

高知県立追手前高校 卒業

1993年4月

立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

- 4つのサポートは、単体では契約できません。

- 切れ目ないサポートを提供するため、ご契約は、原則として4つのサポートすべてを対象として締結していただきます。

※遺言書作成の上、03死後事務サポートと04相続手続サポートとをセットで利用いただくことは可能です。

- 遺言において、遺言執行者に弊所を指定していただきます。

- 死後事務サポートと遺産相続を円滑に進めるため、依頼者様には公正証書で遺言書を作成いただき、遺言執行者として弊所を指定いただきます。

すでに遺言書を作成しておられる場合は、ご相談ください。

- 金銭を預託していただく必要はありませんが、ご葬儀や死後事務を執り行うための費用等はご自身の管理で残しておいてください。

- ご逝去時の財産で死後事務や遺産相続の費用と報酬を賄えない場合、サポートは終了となってしまいます。